第1回 戦略とは?

最終更新日:2025年4月14日

カテゴリ:戦略策定(マネジメントシェア)

本コラムの執筆を担当させて頂く、マネジメントシェア株式会社の帖地(ちょうち)と申します。

今回より「戦略策定」に関するコラムの連載が始まります。

戦略を考えることは、事業の目標を達成し、競争優位を築き、持続的に成長するための道筋を描くことです。

方向性が定まらないまま、同じ行動を真面目に繰り返しているだけでは、やがて「負け戦」になってしまうことがあります。

逆に、ゴールをしっかりと見据え、その達成に向けて戦略的に動けば、成功への道は開けます。

このコラムでは、自ら方向性を定め、「勝ち戦」に繋がる道筋を描くための手法をお伝えしていきたいと思います。

それでは、第1回目の今回は、戦略策定に入る前の基本事項についてご紹介します。なお、記載内容は私見です。

1.戦略とは?

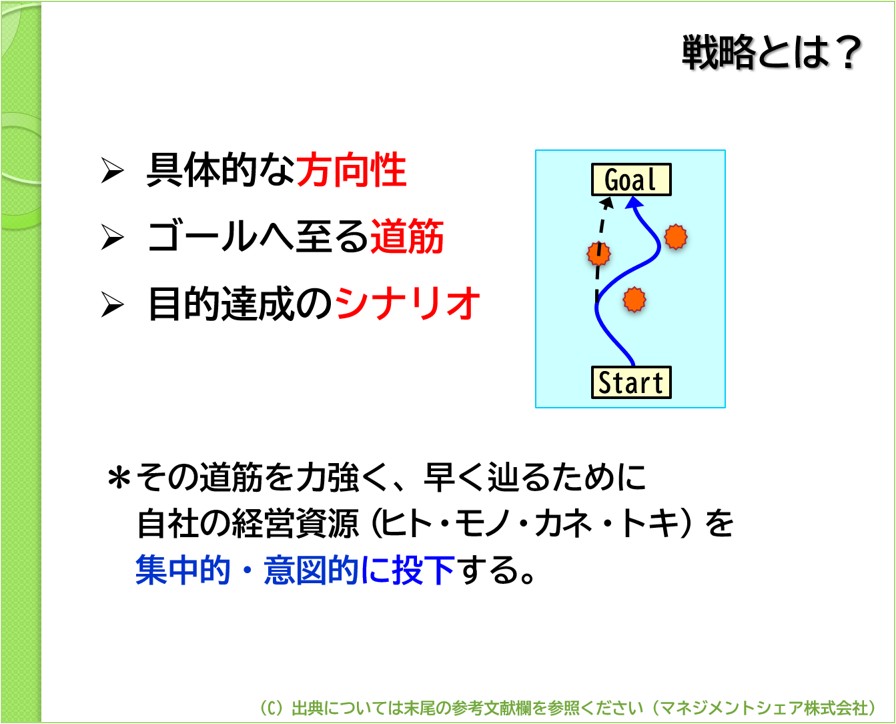

(図1)

戦略の定義は、会社によって、また人によって様々です。

しかし、戦略を定めて関係者と共有していくことを考えますと、言葉の意味を揃えておく必要があります。

このコラムでは、次のように意味で進めていきたいと思います。

戦略とは:具体的な方向性、ゴールへ至る道筋、目的達成のシナリオ

(図1)の右側の絵で見ますと、スタートからゴールへ向かう青色の矢印(道筋)が、戦略を示しています。

ゴールには、いろいろなものが考えられますが、基本的には企業理念や組織の目的・目標などが該当します。

そして、このゴール(理念・目的・目標)と道筋(戦略)の関係ですが、ゴールがなければ道筋を描くことはできません。

どこを目指して良いのかが分かりませんので。

一方、道筋がなければ、ゴールに辿り着けないということになります。ゴールは絵に描いた餅になってしまいます。

ですので、戦略を策定し上手く機能させるためには、このゴールと道筋の両方が必要となります。

そして、その道筋を力強く、早く辿るために、自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・トキ)を集中的・意図的に投下します。

場当たり的ではなく、目標到達の道筋を描いて、そこに資源を投入していく。これが戦略の基本的な考え方になります。

2.戦略的に動くとは?

先程の(図1)の道筋ですが、これは最初からはっきりと見えているわけではありません。

この絵でも最初は、点線(黒色)の道の方へ進んで行こうと、スタート地点からの見えてる範囲では思っていました。(そのように計画を立てていました。)

ところが道を進んで行くと、途中でオレンジ色の障害物が見えてきました。

そこで、途中で考え直すわけですね。この先、どのような道筋を辿って行けば良いのかと。

つまり、最初に計画を一つ立てて、それに沿ってひたすら進んで行く、あるいは、いくつかある道筋の中からどれかを選び、

そのまま辿るということではなく、状況に応じて常に考え続けながら、継続的に自分で進路を決めていくことが必要になってきます。

そして、このような考え方や進み方が、「戦略的」な思考・動き方と呼ばれるものです。

変化の少ない過去の時代では、決まった道や手段のうちの、どれを選ぶのかということが企業の成長にとって重要であったかもしれません。

しかし、現代のビジネス環境では、刻々と変化する流れを読み取り、どの方向に舵を取るべきかを柔軟に判断していかなければなりません。

動きながら判断し、かつ実行していくことが必要となります。

3.「戦略」と「戦術」の違い

「戦略」と似た言葉に「戦術」がありますが、これらは入り混じって話されることも時折ありますので、ここで違いを見ておきたいと思います。

- 戦略とは・・・ゴールへ至る道筋(すなわち、目標達成のためのシナリオ)

- 戦術とは・・・その道筋を早く、安全に駆け抜けるための手段や道具

戦術は、戦略で決めた道筋を、迅速かつ安全に進むための具体的な手段や道具です。

例えば、山登りで「あの山の頂を目指すぞ」となった場合、この「山頂に到達する」ということが、ゴール(目的・目標)になります。

そして、山頂にたどり着くためのルートはいくつか考えられますが、それぞれのルートが戦略にあたります。

ゆっくり安全に進もうとして、「なだらかな道」を選ぶのも一つの戦略ですし、

悠長なことは言っていられないので、急いで登るために「切り立った道」を進むのも戦略と呼ぶことができます。

ここで当然ながら、ルート(戦略)が変わると、到達のための手段や持っていく道具(戦術)が変わります。

ゆっくり進み途中で日が暮れるような場合は、道中で宿泊し、テントが必要になるでしょうし、

急いで進む場合は、崖を登り、そのためのザイルやハーケン(くさび)が必要になることもあるでしょう。

これを間違えると大変なことでして、崖を登るのに重いテントを持っていくとなると、何のことやら、意味がないということになってしまいます。

戦術の前に戦略を考えることが大事ということですね。

あるいは、崖道を登るルートは実は危険性が高く、現在は閉鎖されているとすると、このルートは誤りということになりますので、

そうすると、ザイルやハーケンを準備することはこれまた意味がなくなってしまいます。

戦略が間違っていると、戦術は無意味ということです。

4.「戦略」 の切り口

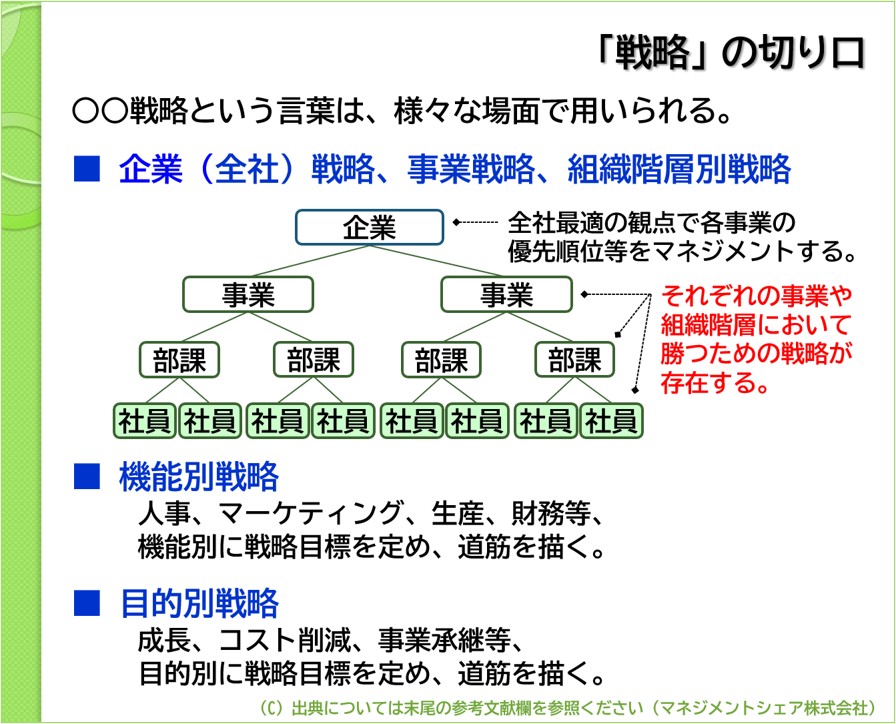

(図2)

「戦略というと、社長や経営幹部だけが定めるものと思われがちですが、そうではありません。

戦略の策定を、ゴールを定めてそこへ至る道筋を描くことと捉えると、戦略は会社全体だけのものではありません。

それぞれの事業や、部課、社員に至るまで、組織のあらゆる階層に存在し得ます。

極端にいうと、チラシ1枚にも存在します。(例えば、チラシに掲載する商品について、対象顧客や提供価値、強みの遡及を検討することなど。)

ですので、このコラムをお読みいただいている皆様にも、それぞれの組織やご自身について、ぜひ定めて頂きたいと思っています。

各個人がそれぞれの立場で戦略的に行動することで、組織全体の目標達成に寄与することができます。

自分の仕事がどのような役割を担っているのかを理解し、チームへどのように貢献できるのかを考えて行動することは、

日々の業務に意義を見出し、モチベーションを高めることにも繋がります。

なお、戦略には組織階層別の他に、機能別(人事、マーケティング等)、目的別(成長、コスト削減等)など様々な切り口がありますが、

本コラムでは、主に組織階層別の戦略に焦点を当てていきたいと思います。

5.本コラムの内容紹介

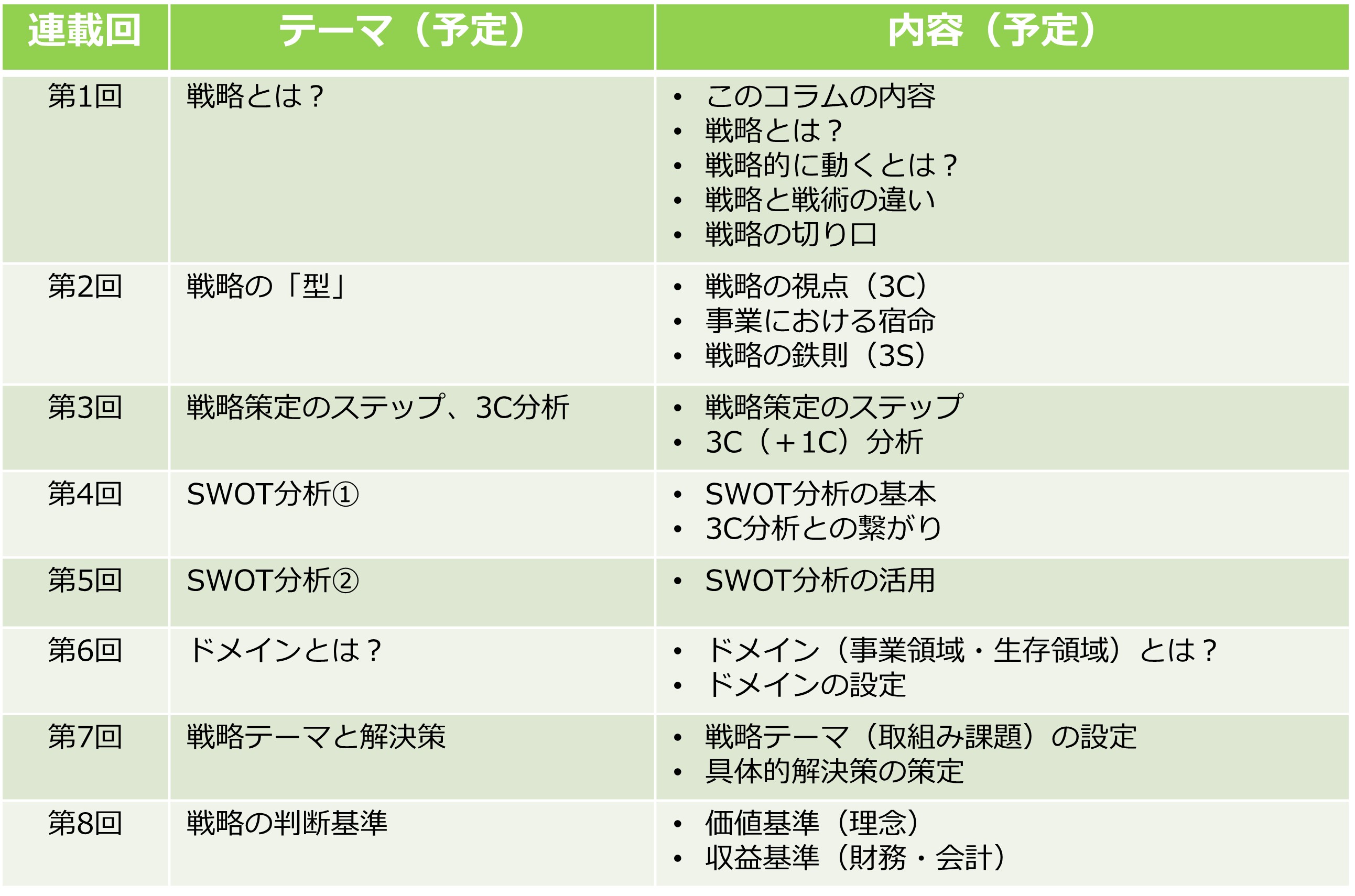

本コラムでは、主として以下の内容をご紹介する予定です。なお、一部の内容については変更になる可能性がありますのでご了承ください。

【各回のテーマ(予定)】

次回の紹介

次回は、戦略策定の「型」をご紹介します。

戦略を考える際に必要となる3つの視点や、事業を行う上での宿命、そして戦略の鉄則について掲載します。

戦略を立てる必要性がどこにあるのかという、根本的な所をお伝えしていきたいと思います。

次回もぜひご覧ください。

筆者プロフィール

帖地博幸

コンサルティング企業、IT企業、監査法人、学校法人にて、企業経営やITに関するコンサルティング及び研修業務に従事。

(経営基礎知識、論理的思考力、戦略策定、IT、管理会計などを主に担当。)

現在は主に、企業の理念と戦略の「共有」をテーマにコンサルティングや研修を行う。

マネジメントシェア株式会社代表取締役、中小企業診断士、理念と戦略の共有コンサルタント、後継者の軍師®

参考文献

- 後継者塾テキスト「事業価値と将来像」

- 軍師アカデミーテキスト「事業戦略眼」

- 戦略シナリオ[思考と技術]

{後継者の軍師(一般社団法人軍師アカデミー)}

{後継者の軍師(一般社団法人軍師アカデミー)}

{齋藤 嘉則 1998 東洋経済新報社}