第2回 「戦略の型」

最終更新日:2025年4月15日

カテゴリ:戦略策定(マネジメントシェア)

皆さん、こんにちは。「戦略策定」コラムの第2回をお届けします。

前回のコラムでは、「戦略とは?」と題して、戦略の言葉の定義や、戦略的に動くとはどのようなことか、戦略と戦術の違いなどについてご紹介しました。

第2回では、戦略に必要な視点や、事業における宿命と鉄則などについてお伝えしたいと思います。

最後までお読みいただけましたら幸いです。

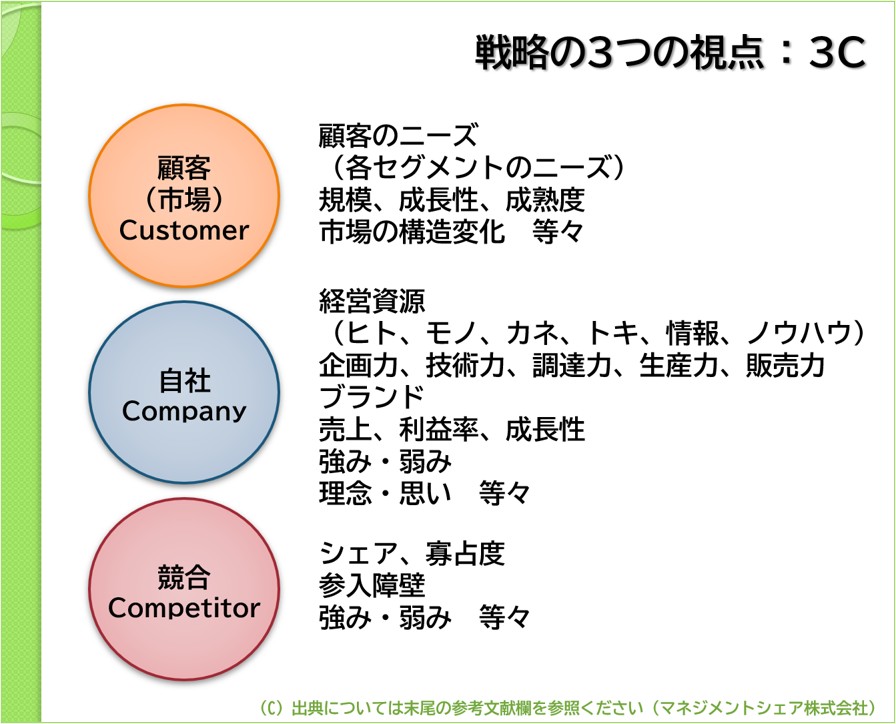

1.戦略の視点(3C)

まずは、戦略の視点についてです。3つの視点を持つことが重要です。

顧客(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)の3つの視点です。

この3つをしっかりと考えないと、基本的な要素を漏らしてしまうことになり、戦略が成り立ちません。

英語では全て頭文字にCがつきますので、これを3Cと呼んでいます。

(図1)

(図1)を参考にしながら、この3つを見ていきます。

まず一つ目の、顧客(市場)について。

各セグメント(細分化した市場や顧客)のニーズ、規模、成長性、市場の変化などを見ていきますが、

大事なのは、「顧客は何を求めているのか」「今後何を求めていくのか」「顧客にとっての価値は何か」といった視点です。

次に自社について。

経営資源と呼ばれる、ヒト、モノ、カネ、トキなどや、売上高、利益率といった会社の経営数値、強み、弱みなどを見ていきます。

ここで特に重要なのは「強み」です。強みを活かして、顧客に価値を提供します。

(なお、「理念・思い」も前回お伝えしましたように、戦略のゴール・目的としてとても大切です。)

3つ目は競合について。

ここでは、市場シェアや寡占度、参入障壁の有無、そして自社と同様に強みや弱みなどを見ていきますが、

大事なのは、「競合は顧客にどのように応えているのか」「これからどう応えようとしているのか」といった視点です。

戦略策定に際して、このような視点を中心に、事業を取り巻く環境をとらえていきます。

2.事業における宿命

3つの視点(3C)を見てきましたが、これらには宿命があります。

事業における3つの宿命です。

一つ目は顧客について。

事業を行っていくためには、顧客の期待(ニーズ)に応えないといけません。

しかし、

宿命①:「全ての顧客(期待・ニーズ)には応えられない。」

全ての顧客に応えることは、どんなに大きな会社であってもできません。限界があるということです。

自社についても同様です。

顧客の期待に応えるには経営資源が必要になりますが、自社の経営資源(ヒト、モノ、カネ、トキ)にも、やはり限界があります。

宿命②:「経営資源には限りがある。」

3つ目の競合については、宿命③:「他社と同じでは認知してもらえない。」

どれだけ頑張っていても、他社と同じでは気づいてさえもらえません。

このような、事業における3つの宿命があります。

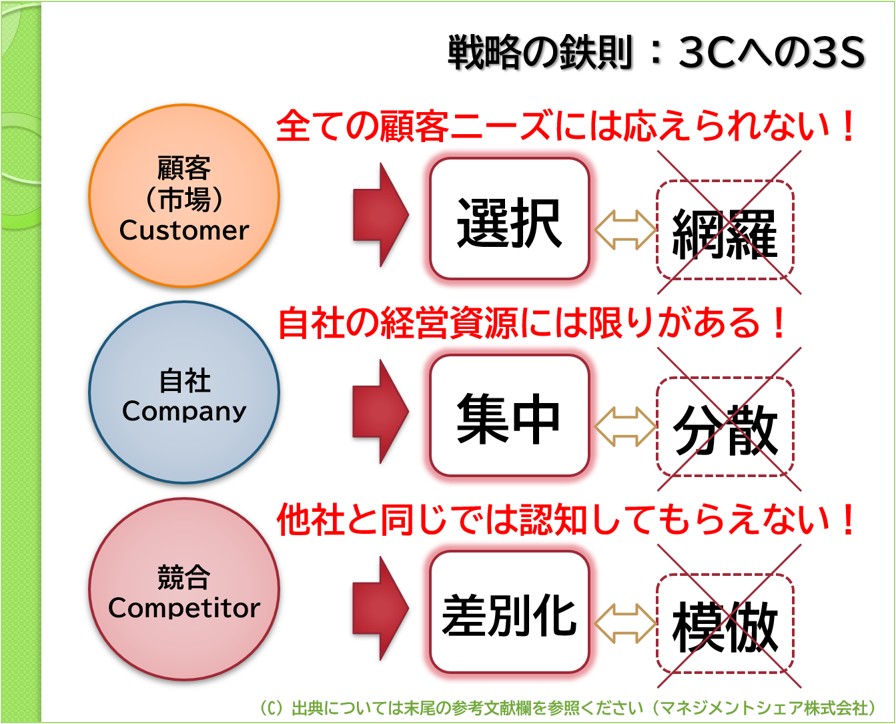

ではどうするのかということですが、(図2)戦略の鉄則をご覧ください。

3.戦略の鉄則(3S)

(図2)

先程の3つの宿命に対する、戦略の鉄則があります。

まず一つ目、顧客について。

全ての顧客ニーズには応えられない。

だからこそ「選択」が必要。良くないのが「網羅」です。

お客様のニーズはいろいろと異なります。お客様によってさまざまです。

その全てに応えることは、どのような会社であっても不可能です。

例えば、自動車業界ではトヨタやテスラなど、あるいはIT業界ではGAFAMなどの巨大企業がありますが、

あらゆるお客様のニーズに合わせて、全てに応えていくということは、やはりできません。

{仮に、最適なカバー率などを無視して100%のニーズを満たそうとすると、膨大な(無限大の)コストがかかることとなり、

やっぱり不可能ということになります・・・。}

まして中小企業の場合、「このお客様のニーズにも」「あのお客様の期待にも」と、

あれもこれもと応えていくだけの時間も人も資金もありません。

だからこそ、「選択」が重要になってきます。

「うちの会社はこういう顧客の、こんなニーズに応えるんだ」ということをしっかりと持たないといけません。

反対に、あれもこれも「全てのニーズに応えます」と「網羅」していると、全てが中途半端になりかねません。

そしていつの間にか、何の会社かよくわからない、といった状況に陥ってしまいます。

ですので、決して成り行きではなく、自ら「選択」する必要があります。(お客様や世の中が決めてくれるわけでもありませんので。)

2つ目、自社について。

自社の経営資源には限りがある。

だからこそ「集中」する。良くないのが「分散」です。

ヒト・モノ・カネ・トキには、全て限りがあります。

経営資源については、「わずかしかない、本当に貴重な資源なんだ」と思っていただく方が良いです。

そして、このわずかしかない資源が分散してしまうと、本当に力になりません。

「あれもやる、これもやる」となれば、全てが中途半端になってしまいます。

けれども、どこかに集中すると勝てる可能性が出てきます。

勝つためにはやはり、勝てる可能性があるところに経営力を集中していかなければなりません。

3つ目、競合について。

他社と同じでは認知してもらえない。気づいてさえもらえない。

だからこそ、「差別化」する。良くないのが「模倣」です。

「御社は他の会社と、どこが違うのですか?」と問われた際に、

「他の会社と同じようにやっています」「よそと同じように頑張っています」ということであれば、

その会社に仕事を依頼する必要はないでしょう。

もちろん、良いところを真似るのは悪いことではありませんが、真似ばかりしていては、

いつまでたっても二番煎じ、三番煎じで、「オリジナルより少し落ちるな」、という感じになってしまいます。

そして、真似をしている間に真似をされる側は、さらに先へ先へと進んで行きます。

「模倣」しているばかりでは、戦略にはならない、勝てないということです。

そう考えますと、やはり「差別化」が必要になります。

宿命をしっかりと受け止めて、顧客(ニーズ)を選択し、資源を集中して強みを築き、競合との差別化を図ることで、

「ここであれば生きていける」「ここだったら勝てる」という場所を見つけていく必要があります。

次回の紹介

次回は、戦略の策定ステップをご紹介します。

実際にどのように戦略を描いていけば良いのか、基本となる流れをお伝えしたいと思います。

また、今回の内容と関連する3C分析や、3Sの補足事項についても取り上げる予定です。

次回もぜひご覧ください。

筆者プロフィール

帖地博幸

コンサルティング企業、IT企業、監査法人、学校法人にて、企業経営やITに関するコンサルティング及び研修業務に従事。

(経営基礎知識、論理的思考力、戦略策定、IT、管理会計などを主に担当。)

現在は主に、企業の理念と戦略の「共有」をテーマにコンサルティングや研修を行う。

マネジメントシェア株式会社代表取締役、中小企業診断士、理念と戦略の共有コンサルタント、後継者の軍師®

参考文献

- 後継者塾テキスト「事業価値と将来像」

- 軍師アカデミーテキスト「事業戦略眼」

- 戦略シナリオ[思考と技術]

{後継者の軍師(一般社団法人軍師アカデミー)}

{後継者の軍師(一般社団法人軍師アカデミー)}

{齋藤 嘉則 東洋経済新報社}